前回までのラズパイ

とりあえず初期設定して動かせるところまで進めました。

今回はケースの組み立てと、付属ファンでCPU温度が下がるかどうか確認してみます。

購入したのは以下のケース。

ヒートシンク、CPUファン、電源がセットになって2,000円程度コスパ最強。

ま、ワイは電源あるから「電源無しモデル」買ったんやけどw

Raspbery Pi 4 専用ケース

ラズパイ本体の箱と比べてちょっと大きいくらいです。

梱包がコンパクトで良いですね。

同梱物

- ケース

- CPUファン

- ヒートシンク

- 説明書

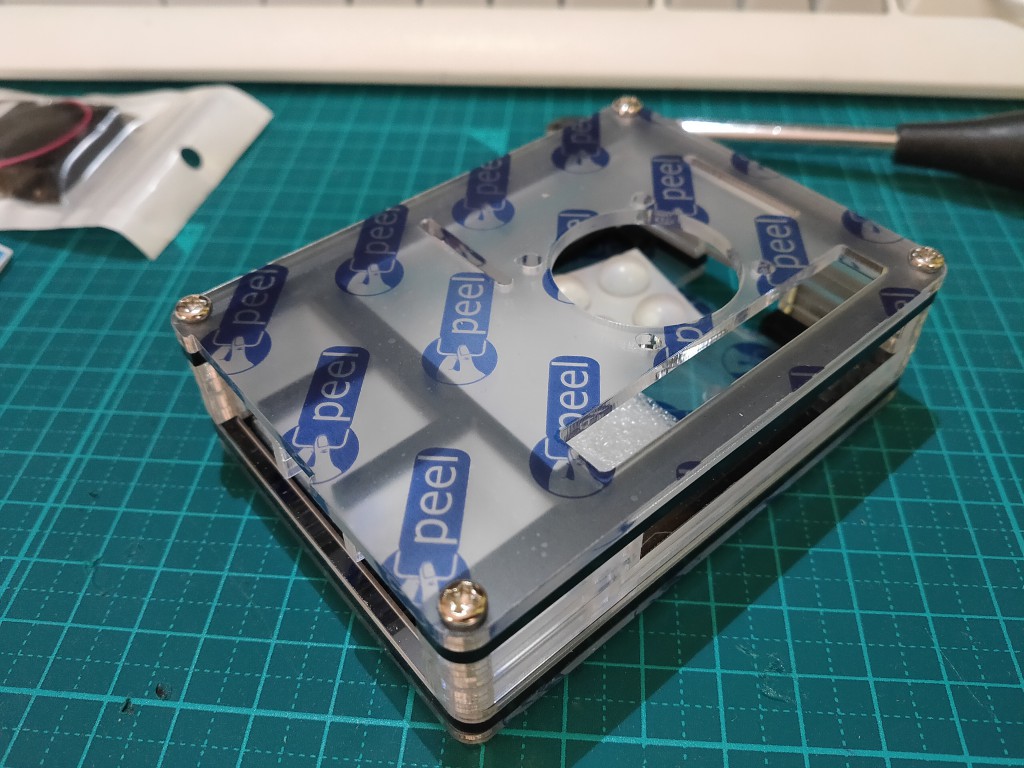

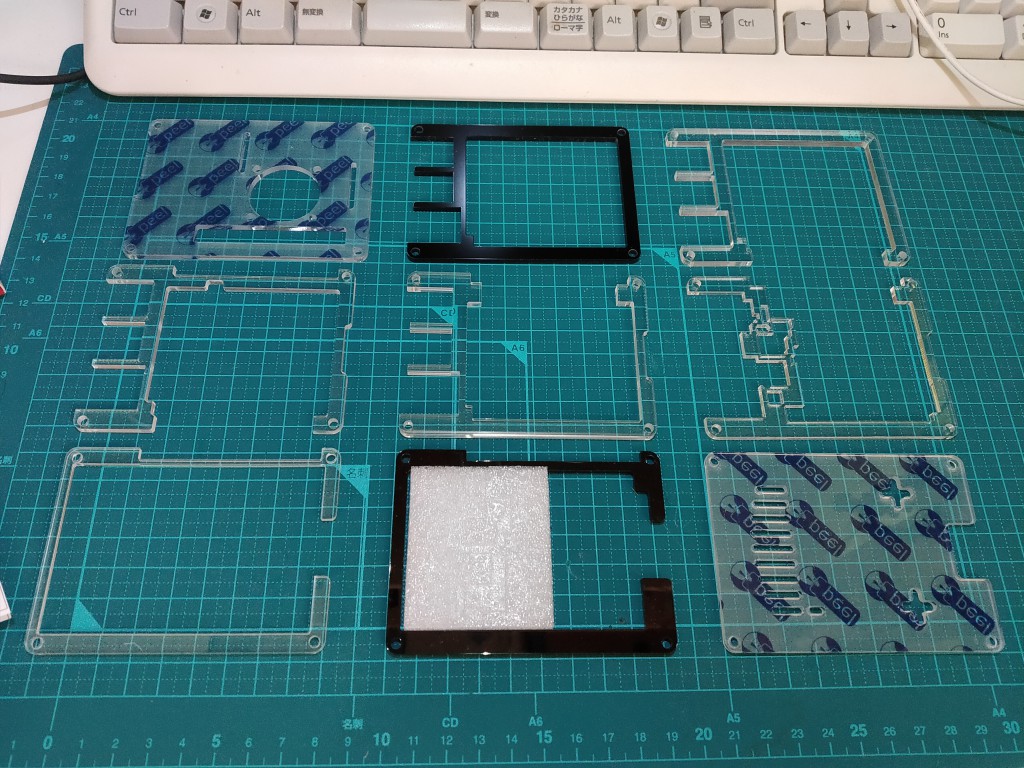

ケース

アクリル製で質感は大変良いです。

保護シールがちゃんと貼ってあります。

▼なんと9層構造になっています。

▼ケースの固定は付属のネジとボルト

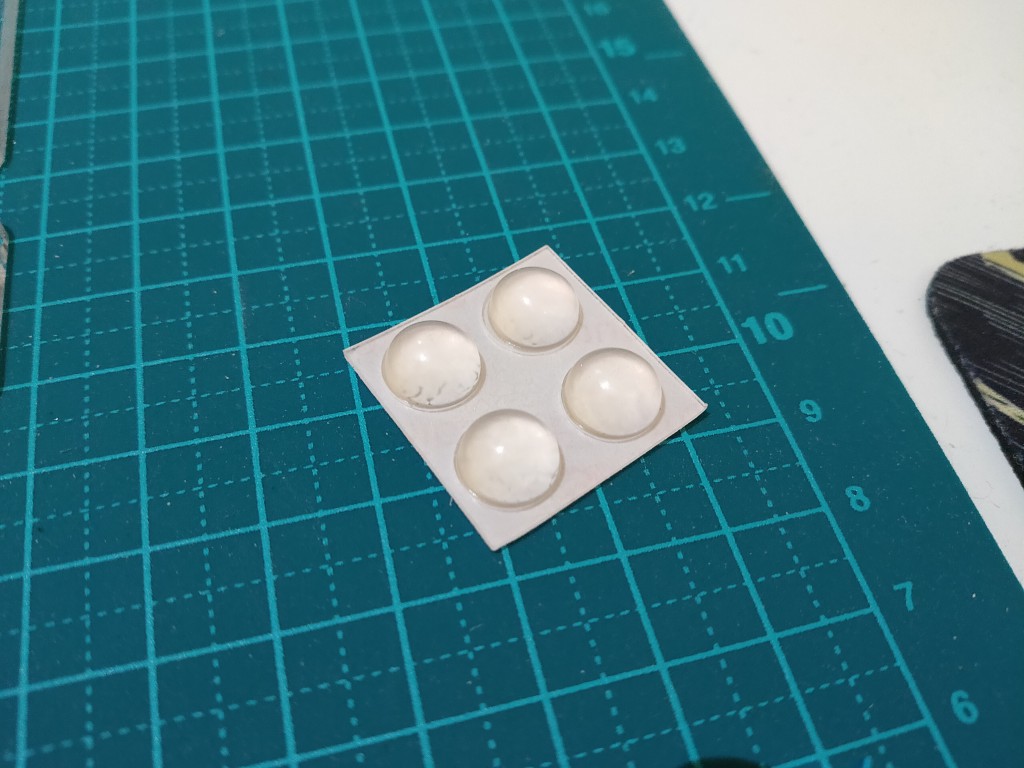

▼ゴム脚も付属しています

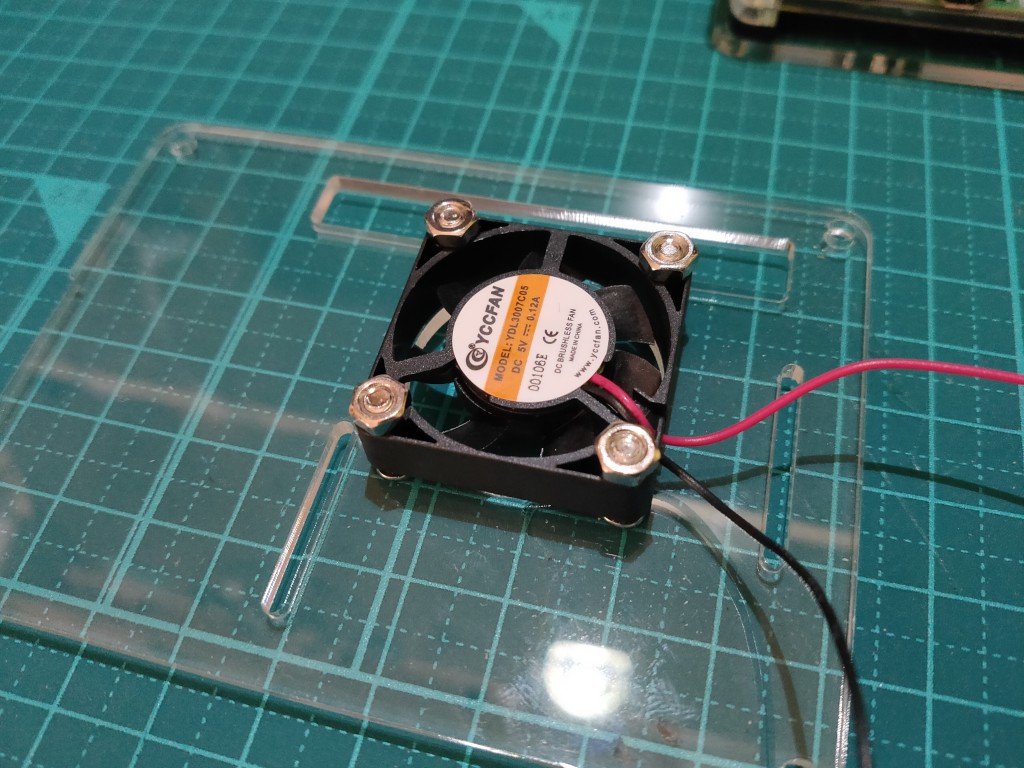

CPUファン

サイズは約3cm×3cm。

ラズパイのGPIOのピンから電気をもらいます。

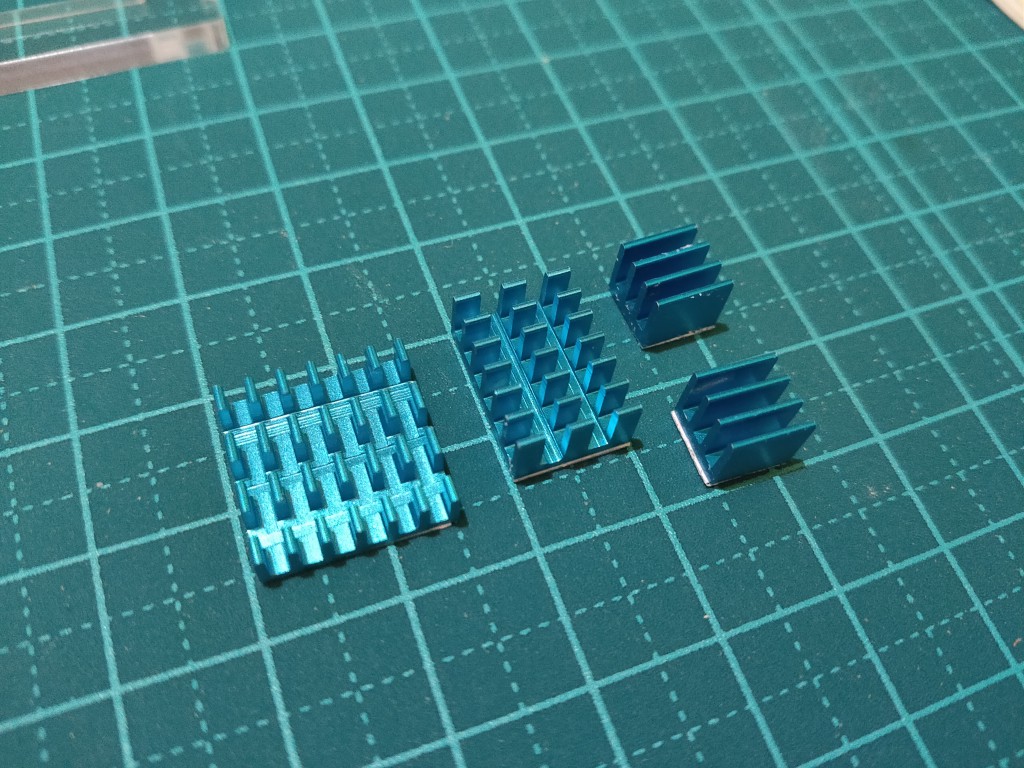

ヒートシンク

CPU、メモリ、よく分からんICチップ2つに固定します。

裏面に両面テープが付いてます。

AC電源付きモデルを購入した場合はACアダプターも付属してきます。

付属品を確認できたら早速組み立てていきましょう。

ケース組み立て

説明書が分かりやすいので苦労しません。

ケースを1段づつ積み上げて組み立てていきます。

途中、ヒートシンクをくっつけるのですが・・・

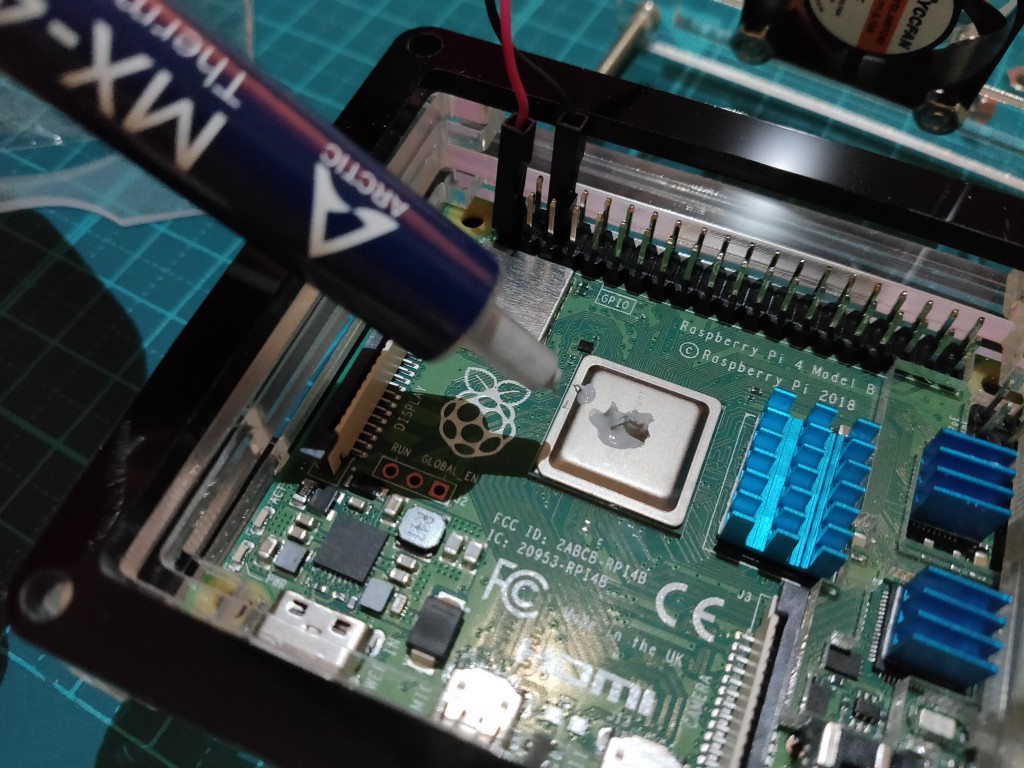

▼せっかくなのでCPUグリス「MX-4」を使用

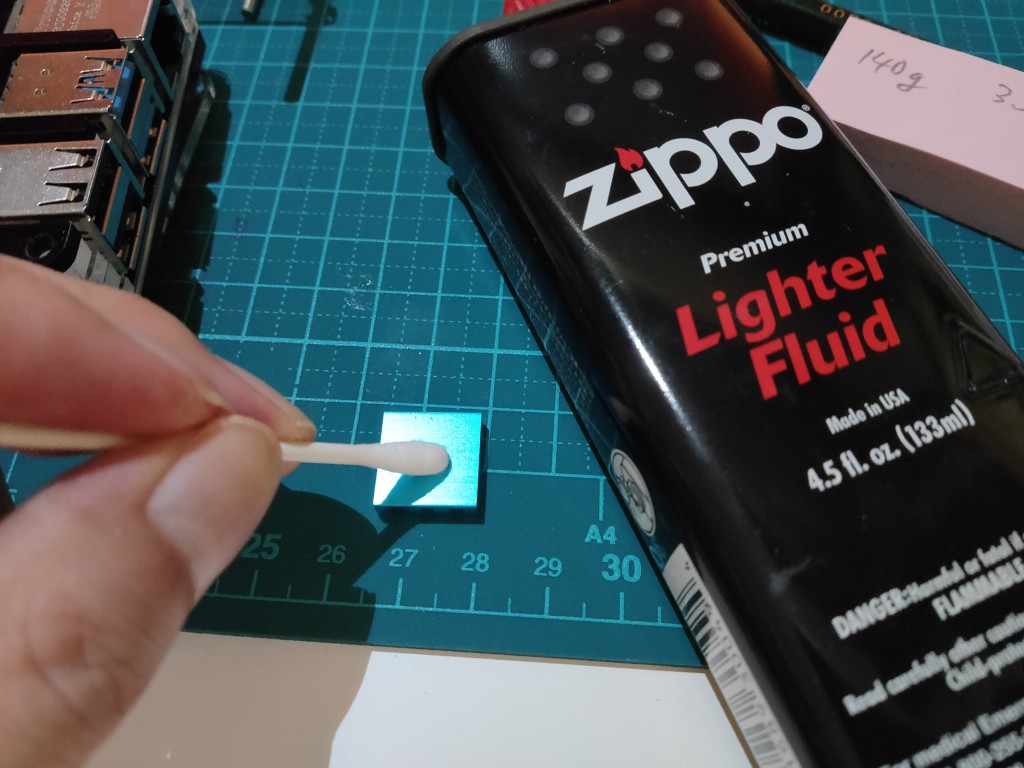

▼ヒートシンクの両面テープを剥がして脱脂をします

▼グリス量は米粒程度。う〇こ盛りですw

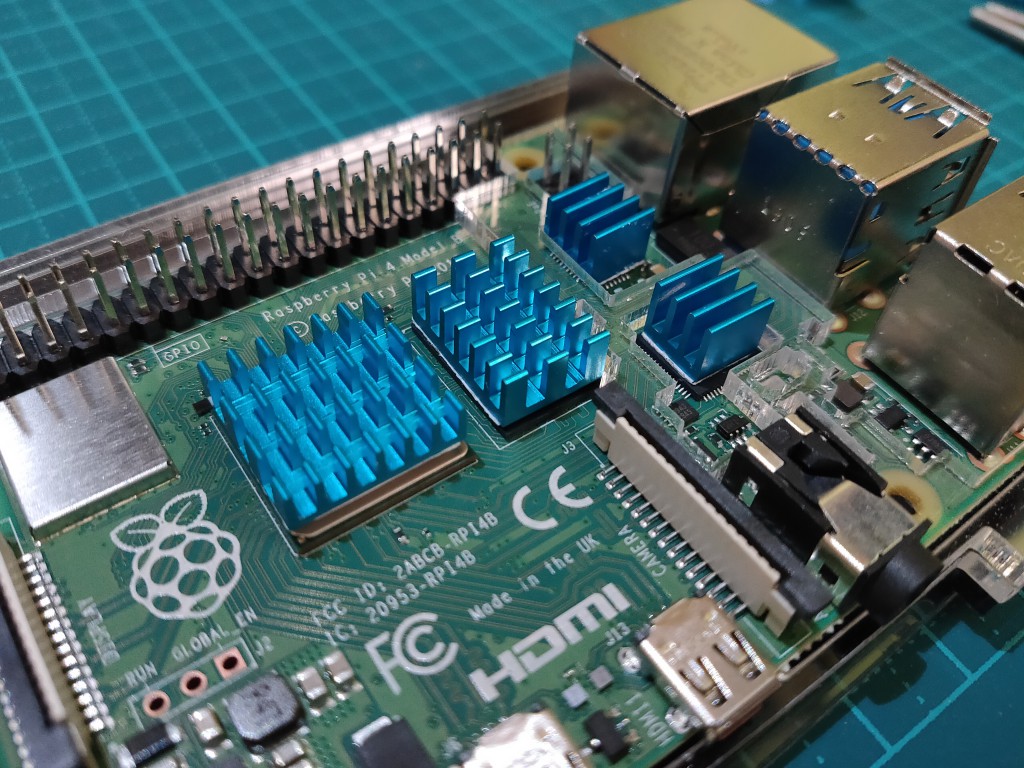

▼CPU以外のヒートシンクは両面テープで固定しました

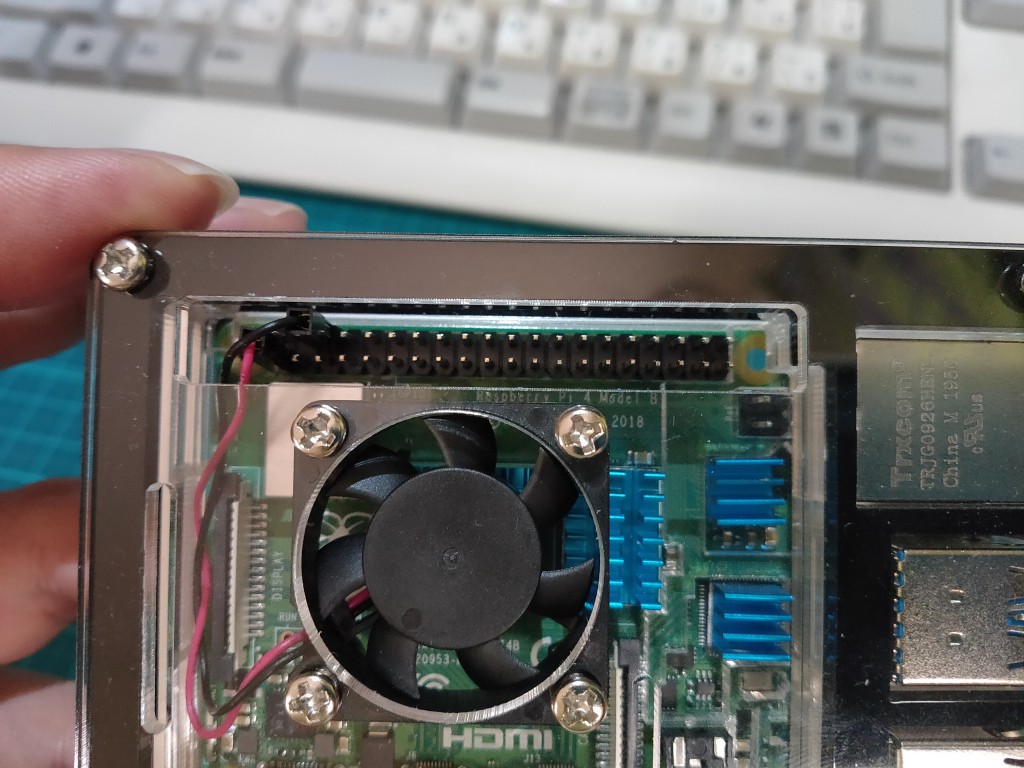

▼CPUファンを付けーの

ファンのシールがラズパイ本体側に向くように固定してください。

上記の画像のようにケース内側方向へシールが向きます。

これで風の方向はケース外側から基盤側へ流れるようになります。

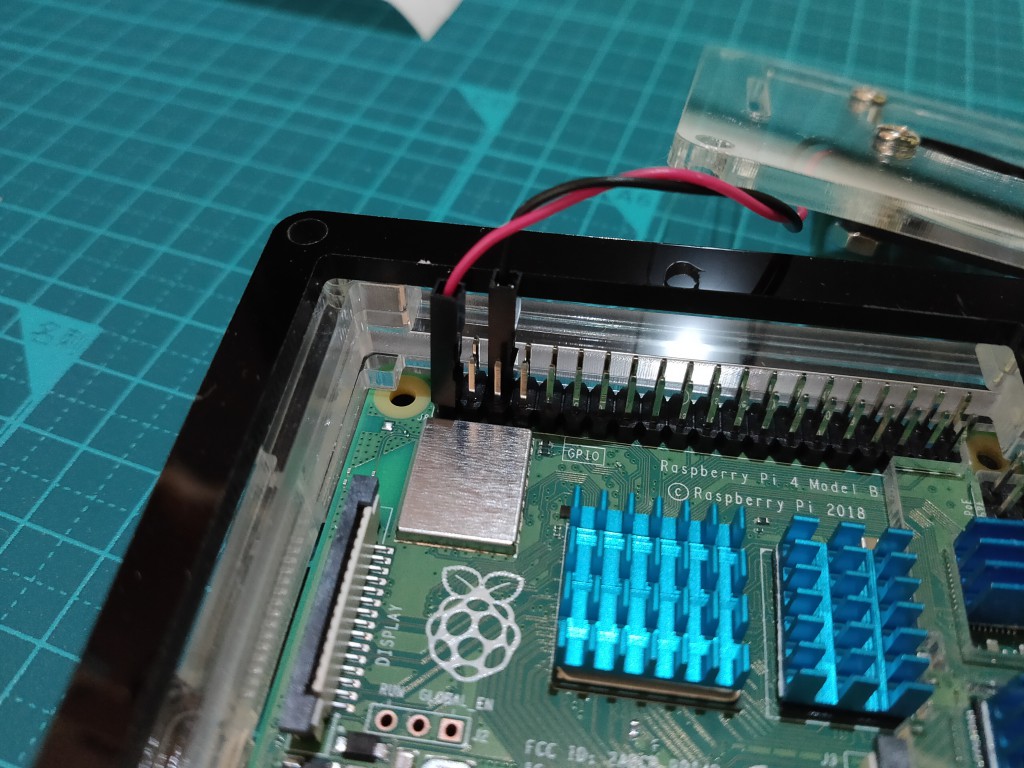

▼CPUの電源はGPIOから取得する

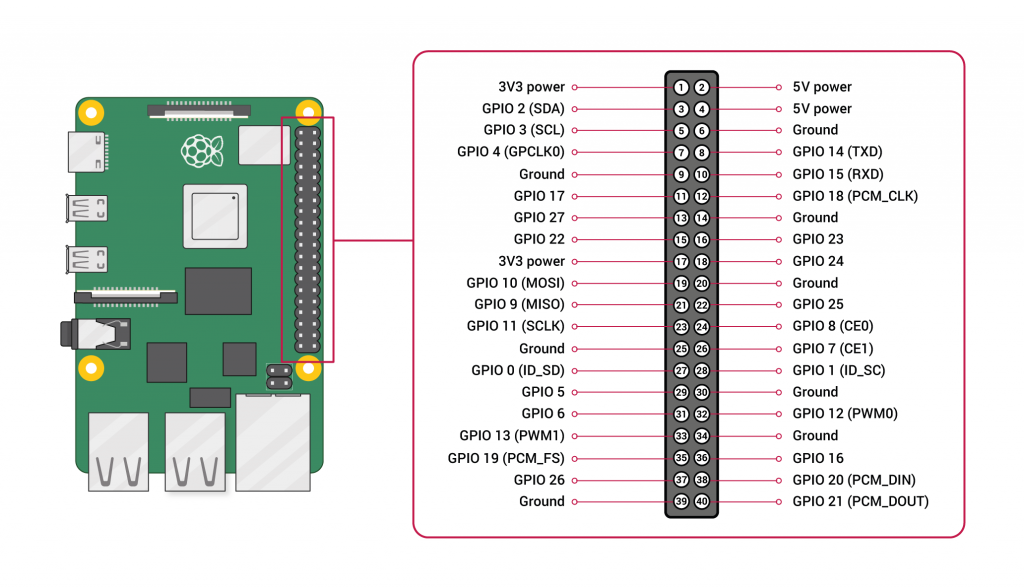

説明書の通り、「5V」または「3.3V」から電源を取ります。

▼3.3Vで充分に冷えます。

赤線(+)は①の3V3 powerへ。

黒線(−)は⑥のGroundへ接続します。

▼【参考】GPIOヘッダーのピン配置

▼最後にゴム脚を付けーの

▼完成!

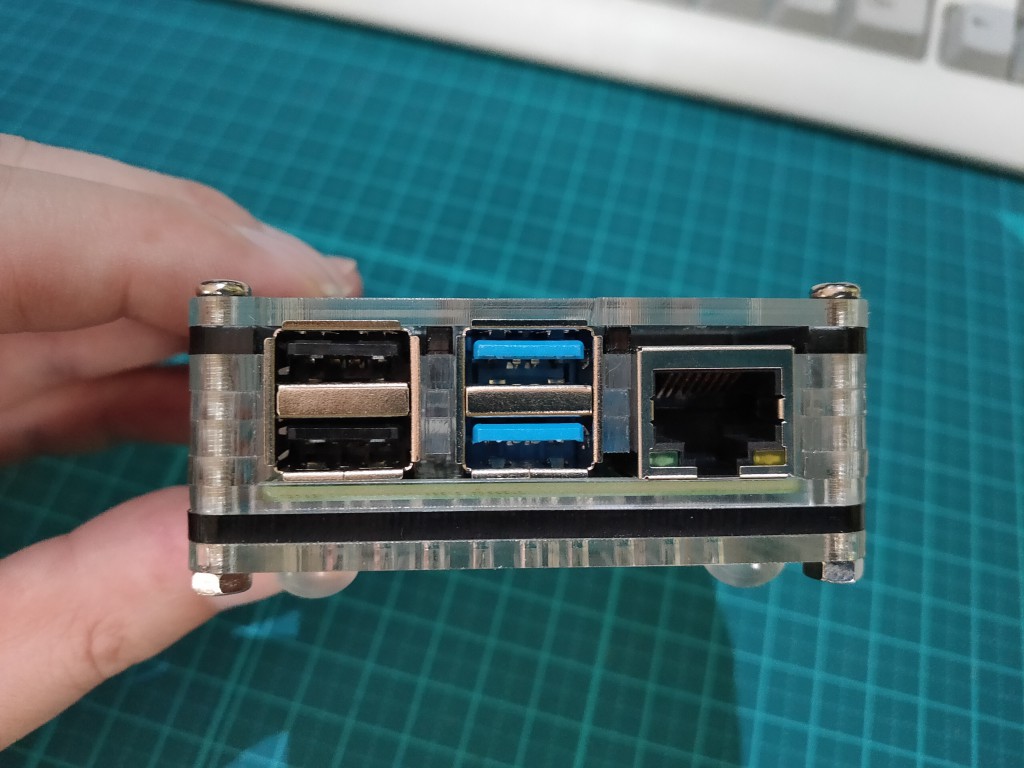

ケースのサイズはおおよそ縦7.0cm×横9.5cm×高3.5cmになりました。

重さは約140gです。

ケース外観を確認

前面側は各インターフェースに大きな隙間があります。

エアフローを考えると、CPUファンからの排気はこの隙間から排出されそうです。

▼側面は多少隙間はありますが、基盤内部とはケース内部で隔絶されています。

▼底部はmicroSDカードスロットにアクセスできるようになっています

▼CPUファンの配線はギリギリ内部を通せます

CPUファンはよく冷えるのか

前回、CPU温度はアイドル時で約「55℃」近い状態でした。

ケース&CPUファンはCPU温度を下げることができるのか?

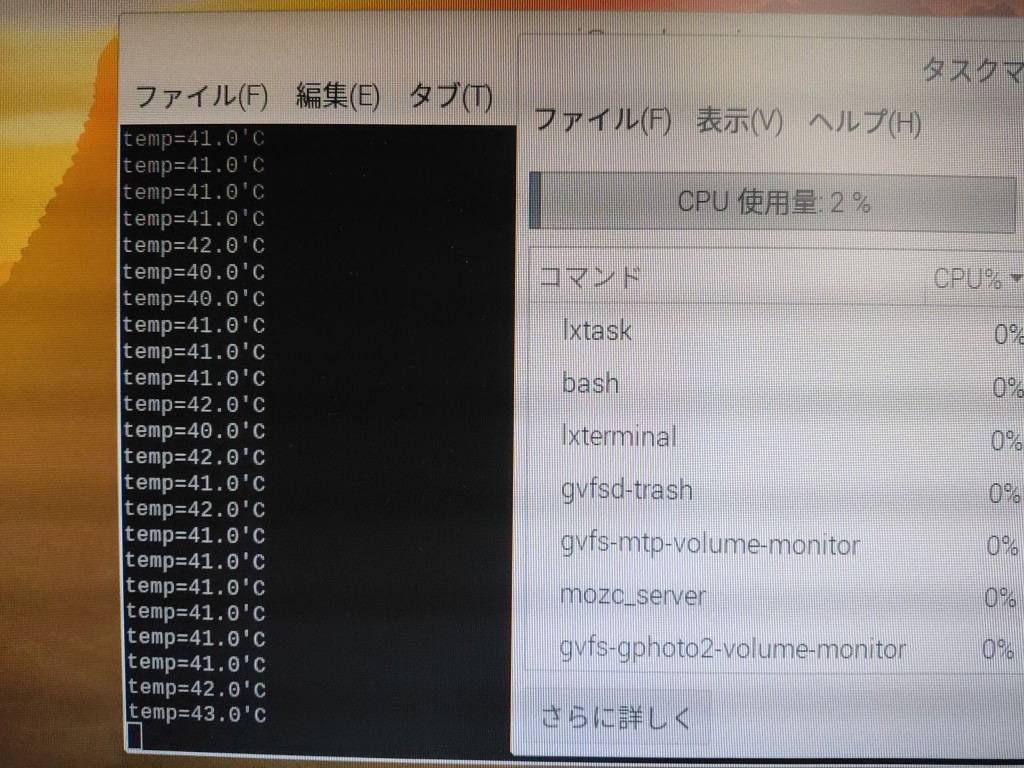

アイドル時のCPU温度

CPUの温度計測コマンドは前回と同様です。

$ vcgencmd measure_temp▼アイドル時は「41℃」前後と良く冷えています!

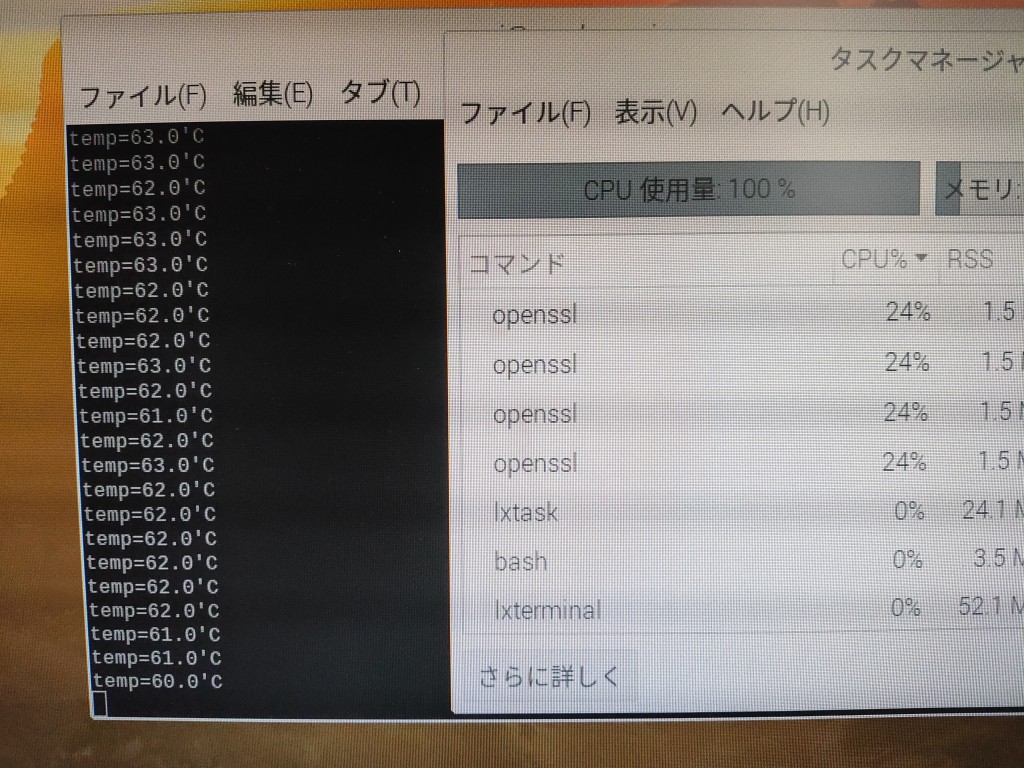

負荷時のCPU温度

CPUに負荷をかけるためのコマンドは以下の通りです。

$ openssl speed -multi 4▼CPU負荷時は「61℃」前後となりました。許容範囲内です。

まとめ

アイドル時でもCPUファンが有ると「10℃以上冷える」ことが確認できました。

CPUファンは必須と言って良いでしょう。

| 温度一覧 | CPUファン無し | CPUファン有り |

| CPUアイドル時 | 55℃ | 41℃ |

| CPU負荷時 | - ※ | 61℃ |

※CPUファン無しの負荷時の温度が「-」なのは壊す勇気が無かったからですwww

Pi 4はだいたいCPU温度が85℃近くで自動的にサーマルスロットリングが発動し、CPUのクロック数が1.5GHzから1GHz、最終的に750MHzまで落ちる模様です。

試してはいませんが、CPUファン無しで負荷をかけると環境によってはサーマルスロットリングが発動し、本来の性能を発揮できない可能性があります。

結論:ラズパイ4にはCPUファンが必須!

次回は動画は閲覧できるかどうか、ゲームはできるかどうかを予定しています。

コメント